重慶市渝北區生態環境局飲用水源突發環境事件應急預案

重慶市渝北區生態環境局

飲用水源突發環境事件應急預案

(2025年修訂)

目錄

一、總則

1.1編制目的

1.2編制依據

1.3適用范圍

1.4預案銜接

1.5工作原則

二、應急組織指揮體系

2.1應急指揮機構

2.2現場指揮機構

三、預防預警和信息報告

3.1信息監測

3.2預防

3.3預警

3.4信息收集與研判

3.5信息報告與通報

3.6事態研判

四、應急響應

4.1響應分級

4.2響應措施

4.3響應終止

五、后期工作

5.1后期防控

5.2事件調查

5.3損害評估

5.4善后處置

六、應急保障

6.1通訊與信息保障

6.2應急隊伍保障

6.3應急資源保障

6.4經費保障

6.5其他保障

七、附則

7.1事件分級

7.2預案解釋權屬

7.3預案演練和修訂

7.4預案實施日期

八、附件

九、附圖

![]() ?

?

一、總則

1.1編制目的

渝北區現有17個集中式飲用水源地,1個分散式飲用水源地,為健全重慶市渝北區飲用水源突發環境事件應對機制,規范事件的預防和應急處置工作,全面提高飲用水源突發環境事件的防范和處置能力,有效應對飲用水源突發環境事件,最大程度降低突發環境事件對飲用水源水質影響,為規范飲用水源突發環境事件應對的各項工作提供指導,特制訂本預案。

1.2編制依據

依據《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國突發事件應對法》《中華人民共和國長江保護法》《國家突發環境事件應急預案》《長江三峽庫區重慶流域突發水環境污染事件應急預案》《重慶市環境保護條例》《重慶市水污染防治條例》《重慶市突發事件應對條例》《重慶市突發事件總體應急預案》《重慶市突發環境事件應急預案》《重慶市突發事件預警信息發布管理辦法》等有關規定,制定本預案。

1.3適用范圍

本預案適用于重慶市渝北區生態環境局和直屬單位對渝北區一般、較大飲用水源突發環境事件的預警、響應、處置、善后等應對工作。如有新增飲用水源地,按本預案進行應急處置。

《重慶市輻射事故應急預案》《重慶市水上危險貨物運輸事故應急預案》中對防范和處置次生突發水環境污染事件有相關規定的,從其規定。

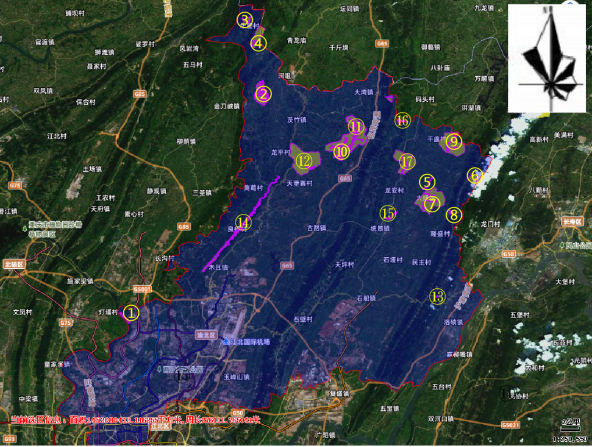

1.4預案銜接

本預案為渝北區生態環境局應對全區飲用水源突發環境事件綜合預案,在編制、使用過程中與《重慶市突發環境事件應急預案》《重慶市渝北區突發環境事件應急預案》《重慶市渝北區生態環境局突發環境事件應急預案》以及水源地管理單位、供水單位突發環境事件應急預案等相關內容銜接。應急預案體系見圖1.4-1。

圖1.4-1 應急預案體系圖

1.5工作原則

1)以人為本,積極預防。切實履行政府的社會管理和公共服務職能,把保障公眾健康和生命財產安全作為首要任務,最大限度地降低飲用水源突發性環境事件造成的危害。實行事前預防與事后應急處置有機結合,按照應急要求,把應急管理的各項工作落實在日常管理之中,積極做好應對突發環境事件的思想準備、物資準備、技術準備等日常準備工作,強化預防、預警工作,提高危機防范水平。

2)統一領導,分級管理。在區生態環境局的統一領導下,局機關相關科室、局屬相關單位各司其職,密切配合,針對不同污染源造成的環境污染事件的特點,實行職責分工。根據事件預警和響應級別,對突發性環境事件的報告、控制實施依法管理和處置。

3)依法規范,加強管理。嚴格依法制訂、修訂應急預案,依法處置飲用水源突發環境事件,切實維護公眾的合法權益,使應對突發環境事件的工作規范化、制度化、法制化。

4)屬地為主,先期處置。當發生飲用水源突發環境事件時,根據事件情況,指導和配合當地迅速采取措施,在第一時間對突發環境事件進行先期處置,控制事態、減輕后果。

5)部門聯動,公眾參與。與局應急指揮部中心相關成員單位建立部門聯動工作機制,加強信息通報,提高反應速度,充分發揮部門專業優勢,共同應對突發環境事件;實行信息公開制度,建立社會應急動員機制,充實救援隊伍,提高公眾自救、互救能力。

6)依靠科技,提高素質。采用先進的預測、預警、預防和應急處置技術及設施,充分發揮專家隊伍和專業人員在應急管理中的作用,提高應對飲用水源突發環境事件的科學技術水平和指揮能力;加強宣傳和培訓教育工作,提高自救、互救和應對突發環境事件的綜合能力。

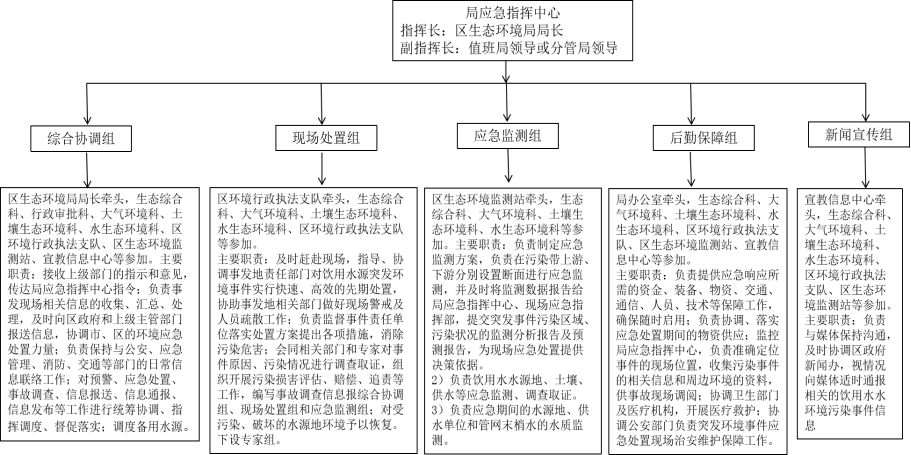

二、應急組織指揮體系

2.1應急指揮機構

應急組織指揮機構由渝北區生態環境局統籌成立區生態環境局飲用水源突發環境事件應急指揮中心(以下簡稱“局應急指揮中心”),負責統一領導、組織、協調我區飲用水源地突發環境事件的應急處置工作。

局應急指揮中心在生態環境局設置區飲用水源突發環境事件應急辦公室(以下簡稱“應急辦公室”),由區生態環境局局長兼任辦公室主任;辦公室副主任由值班局領導或分管局領導擔任;日常事務由區生態環境局各科室人員負責處理。

局應急指揮中心實行指揮長負責制,當發生飲用水源突發環境事件時,由區生態環境局局長任指揮長,由值班局領導或分管局領導任副指揮長。局辦公室、生態綜合科、行政審批科、大氣環境科、土壤生態環境科、水生態環境科、區環境行政執法支隊、區生態環境監測站、宣教信息中心等科室負責人以及事發單位的主要負責人作為局應急指揮中心小組成員。

應急指揮機構及成員具體職責見附件1。

2.2現場指揮機構

飲用水源突發環境事件發生時,由局應急指揮中心成員在現場組成現場應急指揮部,負責決策、指揮、控制和協調各部門開展現場應急響應工作。

現場應急指揮部下設綜合協調組、現場處置組、應急監測組、后勤保障組、新聞宣傳組,具體開展應急處置工作。

現場應急指揮部各工作組職責見附件1,應急組織指揮機構圖見附圖1。

三、預防預警和信息報告

3.1信息監測

取水單位負責落實專職人員,按崗位要求,以預防為主的方針,做好水質、水源、管網的監測,建立信息報告制度,確保信息聯絡暢通,著手限時整改。發現污染隱患時,要及時形成預測信息報送局應急指揮中心。局應急指揮中心根據具體情況決策和分級上報。

3.2預防

(1)基于全區環境風險防控體系的基礎上,加強飲用水源環境風險防控,整合各類環境安全預警信息,實現風險防控信息和資源共享共用,并將應急物資儲備統籌納入應急物資庫建設。

(2)按鎮街、園區和飲用水源地為單位,編制飲用水源環境突發事件應急預案,做到“一源一案”,報區生態環境局備案。各飲用水源管理單位加強應急準備,配備相應的應急設施、藥劑、組織開展應急培訓和演練。

(3)各飲用水源地所在的鎮街要切實按照早發現、早報告、早預防、早處置的原則,加強轄區內涉及飲用水源突發環境事件信息的收集與報告,各飲用水源地所在鎮街是飲用水源突發環境事件預警信息的首要接收中心,值班人員在接到飲用水突發環境事故報告后,要及時上報區飲用水應急辦公室。區飲用水應急辦公室經甄別與確認后,快速報告給區政府。

(4)區生態環境局要積極開展并配合區級有關成員單位認真開展環境信息、常規環境監測數據綜合分析和風險評估工作,對發生在轄區境外和轄區內有可能對本區飲用水源地產生影響或造成飲用水源地污染事故的,應立即報告區生態環境局。區生態環境局根據實際情況分級響應。

(5)局屬相關科室應保持良好的應急狀態,實行24小時值班制度,指定聯絡員、值班電話,報區政府備案并向社會公布。主要負責人和成員的手機要24小時開機,保證通訊暢通。

(6)開展飲用水源環境風險隱患排查,及時更新飲用水源地周邊及上游企業的危險品倉儲檔案和工業廢水排污口、生活污水排污口、危險化學品分布名單;加強日常巡查和監督管理,對飲用水源地保護區內的各種排污活動進行監管或處罰執法,治理可能影響飲用水源地水質的排污行為。

3.3預警

3.3.1預警分級

按照飲用水源突發環境事件發生的緊急程度、發展勢態和可能造成的危害程度,飲用水源突發污染事件的預警級別與事件分級相一致,分別用藍色、黃色、橙色和紅色表示,分別對應特別一般飲用水源地突發環境事件(Ⅳ級)、較大飲用水源地突發環境事件(Ⅲ級)、重大飲用水源地突發環境事件(Ⅱ級)和重大飲用水源地突發環境事件(Ⅰ級)四個級別。

藍色(Ⅳ級)預警:可能發生一般飲用水源突發環境事件的。

黃色(Ⅲ級)預警:可能發生較大飲用水源突發環境事件的。

橙色(Ⅱ級)預警:可能發生重大飲用水源突發環境事件的。

紅色(Ⅰ級)預警:可能發生特別重大飲用水源突發環境事件的。

3.3.2預警的啟動條件

綜合考慮水源地級別、突發環境事件類型、污染物質種類和數量等情況,制定不同級別預警的啟動條件。

(1)紅色(Ⅰ級)預警啟動條件如下:

①在城市集中式飲用水源地和重要湖庫型水源地集雨區內發生環境污染事件;

②突發環境事件涉及危險化學品、危險廢物;

③水質監測指標中重金屬、有毒有害物質異常;

④水源保護區內或其上游連接水體感官性狀異常,即水體出現異常顏色或氣味的;

⑤水源保護區內或其上游連接水體生態指標異常,即水面出現大量死魚或生物綜合毒性異常并經實驗室監測后確認的。

(2)橙色(Ⅱ級)預警啟動條件如下:

①當飲用水源地水質的監測數據發生異常或超過常規監測數值時(參考標準:《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類水標準、《地下水質量標準》(GB/T14848-2017)Ⅲ類水標準);

②當水廠的取水水質監測數據異常時(參考標準:《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類水標準、《地下水質量標準》(GB/T14848-2017)Ⅲ類水標準);

③當飲用水源地附近或周邊發生故意投毒等惡性事件時。

(3)黃色(Ⅲ級)預警啟動條件如下:

①當飲用水源地保護區上游或集雨范圍內、地下水補給區域的企業發生生產安全、交通、環保事故,導致污染物可能進入飲用水源地;

②當飲用水源地保護區上游或集雨范圍內、地下水補給區域道路、橋梁發生危險化學品運輸車輛交通事故,導致污染物可能進入飲用水源地時;

③當飲用水源地保護區上游或集雨范圍內、地下水補給區域農業面源污染、生活源污染突出,可能造成飲用水源地污染事故時;

④當發生暴雨、洪水、地震、泥石流等地質、自然災害可能引發水源保護區水質異常時。

(4)藍色(Ⅳ級)預警啟動條件如下:

①當污染物遷移至水源地應急預案適用的地域范圍,但水源保護區或其連接水體尚未受到污染的突發環境事件;

②污染物已進入水源保護區上游連接水體,但應急專家組研判認為對水源地水質影響可能較小、可能不影響取水的突發環境事件;

③除開上述所有級別預警啟動條件的其他情況。

3.3.3預警發布

藍色(Ⅳ級)預警:由區生態環境局向區政府提出預警信息發布建議,由區政府統一發布,并立即報市政府及市生態環境局備案。

黃色(Ⅲ級)預警:由區生態環境局向區政府提出預警信息發布建議,由區政府統一發布,并立即報市政府及市生態環境局備案。

橙色(Ⅱ級)預警:由重慶市政府發布。

紅色(Ⅰ級)預警:由重慶市政府發布。

預警信息發布后,可根據事態發展、采取措施的效果,適時調整預警級別并再次發布。

3.3.4預警行動

預警信息發布后,現場應急指揮部指揮長應當到達現場,組織開展預警行動。預警行動包含但不限于以下內容:

(1)實時研判。對預警信息及突發事件進展情況進行實時分析研判,預估突發水環境污染事件的性質、可能受影響的飲用水源、影響人群、地理范圍和危害程度。

(2)下達啟動水源地應急預案的命令;

(3)通知現場指揮部中的有關單位和人員做好應急準備,進入待命狀態,必要時到達現場開展工作;

(4)通知水源地對應的供水單位進入待命狀態,做好停止取水、深度處理、低壓供水或啟動備用水源等準備;

(5)加強信息監控,核實污染來源、進入水體的污染物種類和總量、污染擴散范圍等信息;

(6)開展應急監測或做好應急監測準備;

(7)做好事件信息上報和通報;

(8)就近調集所需應急物資和設備,做好應急保障;

(9)在危險區域設置提示或警示標志;

(10)必要時,及時通過媒體向公眾發布信息,提醒公眾適當儲備飲用水;

(11)加強輿情監測、引導和應對工作。

3.3.5預警調整

當發布飲用水源突發環境事件預警的區政府調整預警級別并重新發布時,區生態環境局應同時調整相應的預警級別。當已發布預警的人民政府宣布解除預警時,區生態環境局應繼續跟蹤事件進展情況,直至確定污染危害已經消除,方可解除預警。

3.4信息收集與研判

3.4.1信息收集

信息來源包括但不限于以下途徑:

(1)事發單位或知情者主動向有關區級部門和屬地政府報告;

(2)生態環境部門通過流域、水源地或供水單位開展的水質監督性監測(常規斷面)、在線監測(常規和預警監控斷面)等日常監管渠道獲取水質異常信息;

(3)通過水文氣象、地質災害、污染源排放等信息開展水質預測預警,獲取水質異常信息;

(4)生態環境部門通過水源地上游及周邊主要風險源監控獲取異常排放信息;

(5)有關部門通過12345熱線、網絡等途徑獲取突發環境事件信息;

(6)公安、交通部門通過交通事故報警獲取流動源事故信息;

(7)水利部門通過對湖泊(水庫)藻密度變化情況的監測,獲取水華事件信息;

(8)各部門之間、上下游相鄰行政區域政府之間建立的信息收集與共享渠道,獲取突發環境事件信息。

3.4.2信息研判與會商

相關部門在收集到區內、市級部門和互聯網、群眾投訴電話、部門通報、事發單位報告等多種渠道的有關飲用水源污染信息后,應第一時間開展以下工作:

(1)核實信息的真實性;

(2)進一步收集信息,必要時通報有關部門共同開展信息收集工作;

(3)立即報告區飲用水源應急辦公室;

(4)由區飲用水源應急辦公室立即報告局應急指揮中心,并組織有關單位、專業技術人員及專家進行研判,初步判斷其級別與類別,若研判后可能造成影響,分級上報,并立即成立現場應急指揮部。

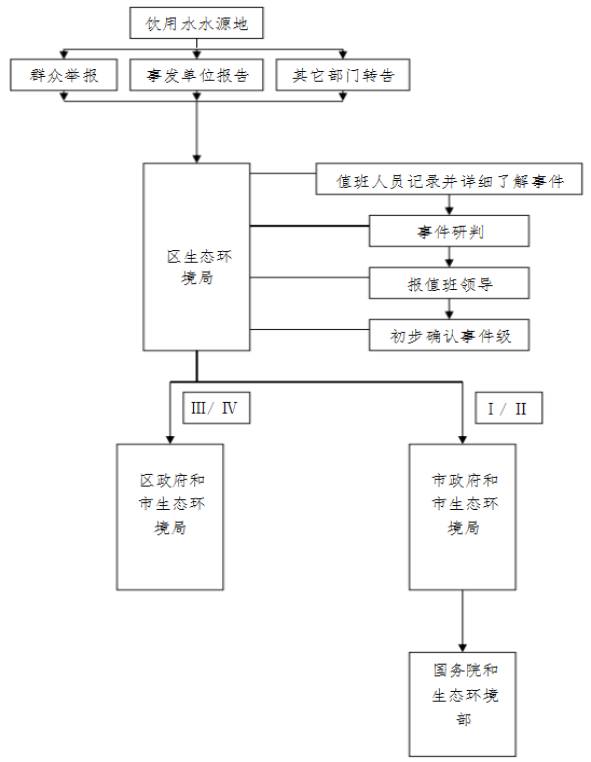

3.5信息報告與通報

3.5.1信息報告程序

(1)發現已經造成或可能造成水源地污染的有關人員和責任單位,應立即采取應對措施,并立即利用12369系統或通過86006200環保舉報熱線向區生態環境局報告,同時通報可能受到污染危害的單位和居民;

(2)區生態環境局接到飲用水源突發環境事件信息報告或監測到相關信息后,應當立即進行核實,對飲用水源突發環境事件的性質和類別作出初步認定;

(3)區生態環境局對初步認定為一般(IV級)或者較大(III級)飲用水源環境事件的,應當在1小時內向區政府和市生態環境局報告;

(4)區生態環境局對初步認定屬重大(II級)、特大(I級)級別飲用水源突發環境事件的,應當立即報區政府,由區政府報市政府、市生態環境局。

3.5.2信息通報程序

經核實后的飲用水源地突發環境事件,接報的有關部門應向本級人民政府和有關部門通報。通報的部門至少應包括生態環境、供水管理(城市管理或水利)、衛生、水利等部門;根據水源地突發環境事件的類型和情景,其它還包括消防救援(火災爆炸事故)、交通運輸(船舶污染)、公安(道路運輸事故)、應急管理(危化品泄露)、農業農村(畜禽養殖污染、大面積死魚)等部門。

飲用水源地突發環境事件已經或者可能涉及相鄰行政區域的,區生態環境局應當及時通報相鄰區域生態環境部門,并由區政府向相鄰市、縣人民政府通報。

3.5.3信息報告內容

按照不同的時間節點,水源地突發環境事件報告分為初報、續報和終報。初報是發現或得知突發環境事件后的首次報告;續報是查清有關基本情況、事件發展情況后的報告,可隨時報告;終報是突發環境事件處理完畢后的報告。

(1)初報應報告水源地突發環境事件的發生時間、地點、信息來源、事件起因和性質、基本過程、主要污染物和數量、監測結果、人員傷亡情況、飲用水源地受影響情況、事件發展趨勢、處置情況、擬采取的措施以及下一步工作建議等初步情況。

(2)續報應在初報的基礎上,報告事件及有關處置措施的進展情況。

(3)終報應在初報、續報的基礎上,報告突發環境事件的措施、過程、結果,潛在或間接危害及損失、社會影響、處理后的遺留問題等詳細情況。

3.5.4信息報告形式與時限

飲用水源突發環境事件信息報告應在獲知事件信息30分鐘內采用電話、傳真、網絡等方式報告,1小時內補充書面報告。

3.6事態研判

發布預警后,現場應急指揮部指揮長應當按照應急組織指揮機構中列明的有關單位,迅速組建參加應急指揮的各個工作組,跟蹤開展事態研判。

事態研判包括但不限于以下內容:判斷污染物進入水域的數量及種類性質、事故點距離水源地取水口的距離和可能對飲用水源地造成的危害、事故點下游水系分布情況、事故點上下游“一河一策一圖”環境應急空間設施分布情況,以及備用水源地情況。

事態研判的結果,應作為制定和洞塘調整應急響應方案、實施應急監測、污染源排查與處置、應急處置的重要基礎。

現場應急指揮部應該根據事態發展、采取措施的效果,適時組織開展事態研判,及時調整應急措施。

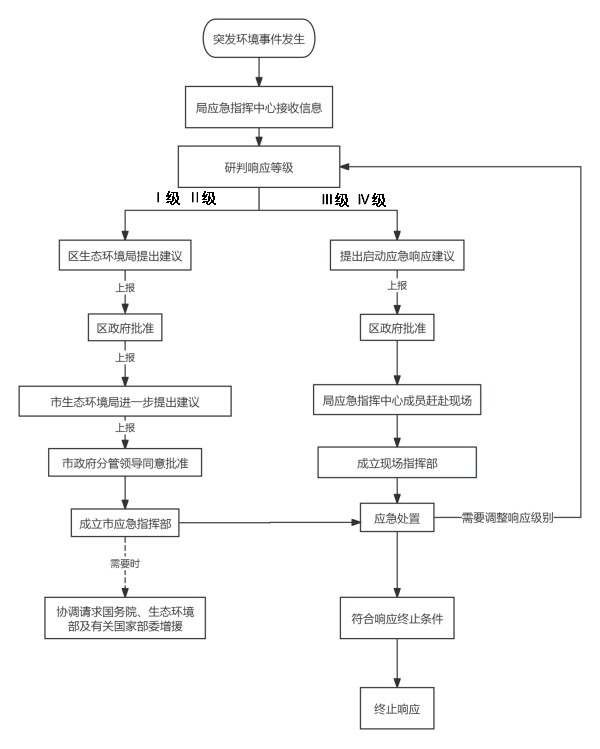

四、應急響應

4.1響應分級

根據突發環境事件嚴重程度和發展態勢,應急響應分為Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級和Ⅳ級4個等級。

初判發生特別重大、重大突發環境事件,分別啟動Ⅰ級、Ⅱ級應急響應,由區生態環境局組織會商后提出啟動應急響應建議并上報區政府,區政府批準上報市生態環境局,市生態環境部門組織會商后進一步提出啟動應急響應建議,報市政府分管副市長批準決定啟動Ⅰ級、Ⅱ級應急響應,由市政府牽頭應對。初判發生較大、一般突發環境事件,分別啟動Ⅲ級、Ⅳ級應急響應,區生態環境局組織會商后提出啟動應急響應建議,報區政府批準決定啟動Ⅲ級、Ⅳ級應急響應,由事發地縣政府負責應對。

應急響應啟動后,應當根據突發環境事件造成的損失情況和發展態勢適時調整響應級別,避免響應不足或響應過度。

4.2響應措施

4.2.1現場應急處置程序

突發環境事件發生后,涉事企業或生產經營者應當立即開展先期處置,第一時間通告周邊區域可能受到危害的人員,并采取有效措施全力控制事態發展,最大限度避免人員傷亡。區政府、有關鎮政府、區生態環境局及相關科室應當迅速明確指揮機構,立即組織力量開展應急處置工作,保護人員生命安全,減少和消除環境污染。

區生態環境局根據規定,成立現場應急指揮部,現場應急指揮部負責指導、協調突發環境事件的現場應急響應工作。

各現場工作機構接到事件信息通報后,應立即派出有關人員和隊伍趕赴事發現場,在現場指揮部統一指揮下,按照各自的工作預案和處置規程,相互協同,密切配合,共同實施環境應急和緊急處置行動。

4.2.2制定現場處置方案

應急狀態時,應急專家組組織有關專家迅速對事件信息進行分析、評估,提出應急處置方案和建議,供指揮部領導決策參考。根據事件進展情況和形勢動態,提出相應的對策和意見;對突發環境事件的危害范圍、發展趨勢作出科學預測,為環境應急處置領導小組的決策和指揮提供科學依據;參與污染程度、危害范圍、事件等級的判定,對污染區域的隔離與解禁、人員撤離與返回等重大防護措施的決策提供技術依據;指導各應急工作機構進行應急處理與處置;指導環境應急工作的評價,進行事件的中長期環境影響評估。

發生飲用水源突發環境事件的有關部門、單位和個人要及時、主動向環境應急現場指揮部提供應急救援有關的基礎資料,供現場應急指揮部研究救援和處置方案時參考。

現場處置方案包括但不限于以下內容:應急監測、污染處置措施、物資調集、應急隊伍和人員安排、供水單位應對等。

4.2.3應急監測

飲用水源突發環境事件發生后,應急監測組應立即進行水體、土壤等應急監測工作,根據飲用水源突發環境事件的污染物種類、性質以及我區自然、社會環境狀況等,明確相應的應急監測方案及監測方法,確定監測的布點和頻次,調配應急監測設備、車輛,及時準確監測,為突發環境事件應急決策提供依據。

(1)開展應急監測程序:應急監測組負責組織實施水源地突發環境事件應急監測。事件處置初期,應按照現場指揮部命令,根據現場實際情況制定監測方案、設置監測點位(斷面)、確定監測頻次、組織開展監測、形成監測報告,及時向現場應急指揮部報告監測結果和污染濃度變化態勢圖。事件處置中期,應根據事態發展、應急處置效果,適時調整監測點位(斷面)和頻次。事件處置后期,應按照現場應急指揮部命令,停止應急監測,及時提交應急監測總結報告。

(2)制定應急監測方案:應急專家組負責制定應急監測方案并報現場應急指揮部審定。應急監測方案應包括依據的技術規范、實施人員、監測項目、布點原則、采樣頻次、分析方法和注意事項等內容。應急監測重點是抓住污染帶前鋒、峰值位置和濃度變化,對污染帶移動過程形成動態監控。當污染來源不明時,應先通過應急監測確定特征污染物成分,再進行污染源排查和先期處置。

應急監測原則和注意事項包括但不限于以下內容:

(1)監測范圍。盡量涵蓋集中式飲用水源地突發環境事件的污染范圍,并包括事件可能影響區域和污染物本底濃度的監測區域。

(2)監測布點和頻次。以突發環境事件發生地點為中心或源頭,結合氣象和水文條件,在其擴散方向及可能受到影響的水源地位置合理布點。采取不同點位相同間隔時間(通常為1小時)同步采樣方式,對污染帶移動過程形成動態監控。

①固定源突發環境事件中,對固定源排放口水域、下游水源地附近水域進行加密跟蹤監測。②流動源、非點源突發環境事件中,對事發區域下游水域、下游水源地附近進行加密跟蹤監測。③水華災害突發事件,若水華發生在一級、二級保護區范圍,強化取水口不同水層跟蹤監測。

(3)現場采樣。制定采樣計劃和準備采樣器材。采樣量同時滿足快速監測、實驗室監測和留樣的需要。采樣頻次主要根據污染程度和水文條件確定。

(4)監測項目。通過現場信息收集、信息研判、代表性樣品分析等途徑,確定主要污染物及監測項目。監測項目應考慮主要污染物在環境中可能產生的化學反應、衍生成其他有毒有害物質。

(5)分析方法。凡具備現場測定條件的監測項目,盡量進行現場監測。必要時,備份樣品送實驗室分析測定,以確認現場的監測結果。

(6)監測結果與數據報告。數據處理參照相應的監測技術規范進行。監測結果可采用快報、簡報、監測報告等形式及時向現場應急指揮部報告。

(7)監測過程質量保證。應急監測過程實施質量控制,原始樣品采集、現場分析監測、實驗室分析、數據統計等過程都要有相應的質量保證,應急監測報告實行三級審核。

4.2.4應急處置措施

(一)污染源排查部門和排查對象

針對不同類型污染物的排查牽頭部門、重點排查對象如下:

(1)有機類污染。由區生態環境局辦公室牽頭,組織生態綜合科、水生態環境科、區環境行政執法支隊、區生態環境監測站等部門開展排查。溯源的重點排查對象為城鎮生活污水處理廠、工業企業,調查污水處理設施運行、尾水排放的異常狀況。

(2)營養鹽類污染。由區生態環境局辦公室牽頭,組織生態綜合科、土壤生態環境科、區環境行政執法支隊等部門開展排查。溯源的重點排查對象為城鎮生活污水處理廠、畜禽養殖場(戶)、農田種植戶、農村居民點、醫療場所等,調查污水處理設施運行、養殖廢物處理處置、農藥化肥施用、農村生活污染、醫療廢水處理及消毒設施的異常狀況。

(3)細菌類污染。由區生態環境局辦公室牽頭,組織生態綜合科、土壤生態環境科、區環境行政執法支隊等部門開展排查。溯源的重點排查對象為城鎮生活污水處理廠、畜禽養殖場(戶)、農村居民點,調查污水處理設施運行、養殖廢物處理處置、農村生活污染的異常狀況。

(4)農藥類污染。由區生態環境局辦公室牽頭,組織生態綜合科、土壤生態環境科、區環境行政執法支隊等部門開展排查。溯源的重點排查對象為果園種植園(戶)、農灌尾水排放口,調查農藥施用和流失的異常狀況。

(5)石油類污染。由區生態環境局辦公室牽頭,組織生態綜合科、水生態環境科、區環境行政執法支隊等部門開展排查。溯源的重點排查對象為涉及道路交通運輸的加油站、運輸車輛,涉及水上交通運輸的港口、碼頭、洗艙基地、運輸船舶,以及油氣管線,調查上述石油類物質運輸或儲存設施的異常狀況。

(6)重金屬及其它有毒有害物質污染。由區生態環境局辦公室牽頭,組織土壤生態環境科、區環境行政執法支隊等部門開展排查。溯源的重點排查對象為大型工業企業(含工業園區)、危險廢物儲存單位、危險品倉庫、危化品運輸、煤礦及非煤礦山礦井水等。

各類污染源排查事發地鄉鎮人民政府均應全程參與。

(二)切斷污染源

對排查出的污染源,區生態環境局應充分協調各部門,立即采取措施防止污染物繼續擴散。處置措施主要采取切斷污染源、收集和圍堵污染物等處置措施,包括但不限于以下內容:

(1)對企業非正常方式排污導致突發環境事件,采取關閉、封堵、收集、轉移等措施,切斷污染源或泄漏源。

(2)對危化品運輸事故導致突發環境事件,充分利用路面邊溝建立臨時應急空間,對污染源進行圍堵并收集污染物。

(3)對船舶燃油泄漏導致的突發環境事件,主要采取圍油欄攔截、油氈吸附等方式,對污染源進行圍堵并收集污染物。

(4)啟動應急收集系統集中收集陸域污染物,應設立攔截設施,防止污染物在陸域漫延,并組織有關部門對污染物進行回收處置。

(5)根據現場事態發展對擴散至水體的污染物進行處置。

(三)污染處置

根據污染特征,飲用水源突發環境事件的污染處置措施如下。

(1)水華災害突發事件。對一級、二級水源保護區的水華發生區域,采取增氧機、藻類打撈等方式減少和控制藻類生長和擴散;有條件的,可采用生態調水的方式,通過增加水體擾動控制水華災害。

(2)水體內污染物治理、總量或濃度削減。根據應急專家組等意見,制定綜合處置方案,經現場指揮部確認后實施。一般采取隔離、吸附、打撈、擾動等物理方法,氧化、沉淀等化學方法,利用濕地生物群消解等生物方法和上游調水等稀釋方法,可以采取一種或多種方式,力爭短時間內削減污染物濃度。現場應急指揮部可根據需要,對水源地匯水區域內的污染物排放企業實施停產、減產、限產等措施,削減水域污染物總量或濃度。

(3)應急工程設施攔截污染水體。在河道內啟用或修建攔截壩、節制閘等工程設施攔截污染水體;通過導流渠將未受污染水體導流至污染水體下游,通過分流溝將污染水體分流至水源保護區外進行收集處置;利用前置庫、緩沖池等工程設施,降低污染水體的污染物濃度,為應急處置爭取時間。不能建設永久應急工程的,應事先論證確定可建設應急工程的地址,并在預案中明確。

針對污染物可采取的物理、化學、生物處理技術如表3-1所示。

表3-1適用于處理不同超標項目的推薦技術

|

超標項目 |

推薦技術 |

|

濁度 |

快速砂濾池、絮凝、沉淀、過濾 |

|

色度 |

快速砂濾池、絮凝;活性炭吸附;化學氧化預處理:臭氧、氯、高錳酸鉀、二氧化氯 |

|

嗅味 |

化學氧化預處理:臭氧、氯、高錳酸鉀、二氧化氯、活性炭 |

|

氟化物 |

吸附法:氧化鋁、磷酸二鈣;混凝沉淀法:硫酸鋁、聚合氯化鋁;離子交換法;電滲析法 |

|

氨氮 |

化學氧化預處理:氯、高錳酸鉀;深度處理:臭氧-生物活性炭 |

|

鐵、錳 |

錳砂;化學氧化預處理:氯、高錳酸鉀;深度處理:臭氧-生物活性炭 |

|

揮發性有機物 |

生物活性炭吸附 |

|

三氯甲烷和腐殖酸 |

前驅物的去除:強化混凝、粒狀活性炭、生物活性炭;氯化副產物的去除:粒狀活性炭 |

|

有機化合物 |

生物活性炭、膜處理 |

|

細菌和病毒 |

過濾(部分去除);消毒處理:氯、二氧化氯、臭氧、膜處理、紫外線消毒 |

|

汞、鉻等部分重金屬(應急狀態) |

氧化法:高錳酸鉀;生物活性炭吸附(部分去除) |

|

藻類及藻毒素 |

化學氧化預處理:除藻劑法、高錳酸鉀、氯;微濾法;氣浮法;臭氧氧化法 |

4.2.5轉移安置人員

后勤保障組根據飲用水源突發環境事件事發地及影響區域氣象、地理環境和人員密集度等情況,設立現場警戒區、交通管制區和重點防護區,確定受威脅人員疏散方式和途徑,有組織、有秩序地及時疏散轉移受威脅人員和可能受影響地區的居民,確保生命健康安全,并妥善做好轉移人員安置工作。

4.2.6醫學救援

后勤保障組迅速協調衛生部門及醫療機構,對傷病員進行診斷治療,根據需要及時、安全將重癥傷病員轉運到有條件的醫療機構加強救治。開展受污染人員的去污洗消工作,采取保護公眾健康措施。視情況增派醫療衛生專家和衛生應急隊伍、調配急需醫藥物資,支持醫學救援。做好受影響人員的心理援助。

4.2.7物資調集及應急設施啟用

由后勤保障組組長負責根據現場處置需要,協調調集區內有關部門、企事業單位、社會組織應急物資。根據應急物資調查結果,列明應急物資、裝備和設施清單,以及調集、運輸和使用方式。

負責人:渝北區生態環境局辦公室主任

聯系電話:023-86006699

應急物資、裝備和設施包括但不限于以下內容:

(1)對水體內污染物進行打撈和攔截的物資、裝備和設施,如救援打撈設備、吸油氈、圍油欄、筑壩材料、溢出控制裝備等。

(2)控制和消除污染物的物資、裝備和設施,如中和劑、滅火劑、解毒劑、吸收劑等。

(3)移除和攔截移動源的裝備和設施,如吊車、臨時圍堰、導流槽、應急池等。

(4)雨水口垃圾清運和攔截的裝備和設施,如格柵、清運車、臨時設置的導流槽等。

(5)針對水華災害,消除有毒有害物質產生條件、清除藻類的物資、裝備和設施,如增氧機、除草船等。

(6)“一河一策一圖”環境應急空間設施,如水庫、閘壩、臨時筑壩點、坑塘、緩流區、橋梁等。

具體應物資清單詳見附件5。

4.2.8供水安全保障

當集中式飲用水源地已受污染,造成飲用水源地水體大范圍影響時,且危害性嚴重(尤其是劇毒化學品污染),由區環境執法支隊隊長立即通知相應供水企業采取保護措施或停水、啟動取水/供水應急預案。供水企業根據指令必須停止取水時,應通過改路供水、啟用備用水源等措施,保障居民供水和社會經濟活動的正常運轉。

若飲用水供水出現大面積停供、減供且判定短期內無法正常恢復,應急指揮部應組織多渠道提供安全飲用水。

4.2.9安全防護

(1)環境應急人員的安全防護

應根據飲用水源突發環境事件的特點,采取安全防護措施,配備相應的專業防護裝備,嚴格執行環境應急人員出入事發現場的程序。

(2)受威脅人員的安全防護

受威脅人員的安全防護由組織處置飲用水源突發事件的人民政府統一規劃實施,區生態環境局提供技術支持。

4.2.10市場監管和調控

綜合協調組密切關注受事件影響地區市場供應情況及公眾反應,及時向區政府和上級主管部門報告,保持與各相關部門的聯系并協調配合政府各部門之間對重要生活必需品等商品的市場監管和調控。禁止或限制受污染食品和飲用水的生產、加工、流通和食用,防范因飲用水源突發環境事件造成的集體中毒等。

4.2.11輿情監測與信息發布

新聞宣傳組應加強網絡輿情收集分析,并將有關情況報現場應急指揮部研判。現場應急指揮部應通過發布新聞通稿、舉行新聞發布會等多種形式,借助電視、廣播、報紙、網絡等多種途徑,運用微信、微博、新聞客戶端等新媒體平臺,主動、及時、準確、客觀向社會發布突發環境事件有關信息,及時回應社會關切、澄清不實信息,正確引導社會輿論。

發布內容包括但不限于以下內容:發生事故的單位名稱和地址;事件發生時間或預期持續時間;事件類型(分為固定源、流動源、非點源和水華災害等突發環境事件)、起因和性質;事件影響的當前狀況和發展趨勢,已采取的措施;提請公眾應注意的防范措施,緊急情況的熱線電話及其它必要信息。

4.2.12維護社會穩定

加強對受影響地區社會治安的管理,嚴厲打擊借機傳播謠言制造社會恐慌、哄搶救災物資和生活必需品等違法犯罪行為;加強對轉移人員安置點、救災物資存放點等重點地區的治安管控;做好矛盾糾紛化解和法律服務工作,防止出現群體性事件,維護社會穩定。

4.3響應終止

4.3.1應急終止條件

集中式飲用水源地突發環境事件得到控制,緊急情況解除后,由應急指揮部提出應急狀態解除意見,啟動響應的人民政府宣布應急狀態解除。必要時,應及時通過新聞媒體向社會發布應急終止消息。

符合下列情況之一的,即滿足應急終止條件:

(1)進入水源保護區陸域范圍的污染物已成功圍堵,且清運至水源保護區外,未向水域擴散時。

(2)進入水源保護區水域范圍的污染團已成功攔截或導流至水源保護區外,沒有向取水口擴散的風險,且水質監測結果穩定達標。

(3)水質監測結果尚未穩定達標,但根據應急專家組建議可恢復正常取水時。

4.3.2應急終止程序

應急響應終止按照“誰啟動、誰終止”的原則執行。局應急指揮中心組織有關專家進行分析論證,經監測評價確無危害和風險后提出終止應急響應建議,由區應急指揮部批準后宣布應急響應終止。應急終止命令下達后,局應急指揮中心各成員單位方可終止應急。

應急終止后,區生態環境局根據區政府和區突發環境事件應急指揮部的有關指示,在職責范圍內協同相關部門繼續開展環境監測和后評估工作,直至無需采取其他補救措施,轉入常態管理為止。

五、后期工作

5.1后期防控

應急終止后,區生態環境局在區政府和區突發環境事件應急指揮部的統一指揮下,依據職責監管事發地政府和相關部門對污染現場的殘留污染物進行收集、清除,協同各應急聯動部門做好后期防控工作,防止造成進一步的污染。

后期防控內容主要包括:

(1)針對泄漏的油品、化學品進行回收;

(2)進行后期污染監測和治理,消除投放藥劑的殘留毒性和后期效應,防止次生突發環境事件;

(3)事故場地及漫延區域的污染物清除完成后,對土壤或水生態系統進行修復;

(4)部分污染物導流到水源地下游或其他區域,對這些區域的污染物進行清除等。

5.2事件調查

飲用水源突發環境事件結束后,區生態環境局組織專家對環境事件的處理情況進行評估和總結,形成報告,并及時上報區政府和市生態環境局。

重大事故報上級部門,由上級部門確定牽頭調查單位牽頭負責調查。成立重大事故調查領導小組,全面負責調查工作,并起草事故調查報告,報市政府應急委批復結案。

特別重大事故由國務院調查組全面負責調查工作,報國務院批復結案。

事故調查報告主要內容:

(1)事故發生單位的基本情況和事故發生的時間、地點及經過;

(2)事故調查組的組成情況;

(3)事故調查的簡要經過;

(4)人員傷亡情況和直接經濟損失;

(5)事故發生的直接原因、間接原因及認定依據;

(6)事故性質;

(7)事故責任者和責任、認定依據及對責任者的處理建議;

(8)主要教訓和改進工作的措施建議;

(9)其他需要報告的問題;

(10)調查組全體成員簽名。

5.3損害評估

應急響應終止后,區生態環境局配合區政府立即組織評估事件造成的環境影響和損失,并及時將評估結果向社會公布。評估結論作為事件調查處理、損害賠償、環境修復和生態恢復重建的重要依據。

5.4善后處置

應急結束后,區生態環境局根據責任單位、區政府或上級相關部門制定的善后處置工作方案,依據職責分工指導、參與事發地重建工作。

六、應急保障

6.1通訊與信息保障

區生態環境局建立和完善環境安全應急指揮系統、環境應急處置部門聯動系統和環境安全預警系統。完善公用通信網絡與各部門、單位已有的信息傳輸渠道,配備必要的通訊器材和通信技術力量,保持信息報送設施,特別是現場應急通信系統性能完好,確保飲用水源突發環境事件局應急指揮中心、局現場指揮部及現場各應急工作組之間的聯絡暢通。建立渝北區生態環境系統應急通訊錄,各應急成員要保持通訊24小時暢通,應急通訊錄詳見附件2。環境信息中心要做好應急信息網絡通訊和數據傳輸保障工作,保證突發環境事件處置過程中的通信暢通。

6.2應急隊伍保障

由企業建立健全各自應急救援隊伍,作為應急先期處置的主導力量。局應急指揮中心各組成部門和單位要加強環境應急隊伍的建設,提高應對飲用水源突發環境事件的處置能力。區生態環境局要對轄區內的環境危險源企業加強管理,督促其按規定成立相應的應急處置部門,形成社會應急力量。通過完善各部門、企業間環境應急網絡,保證在突發環境事件發生后,能迅速參與并完成搶救、排險、消毒、監測等現場處置工作。

6.3應急資源保障

局應急指揮中心各組成部門和單位要有計劃、有針對性的配置應急指揮、應急監測、應急防護、應急處置等應急設備。重點加強危險化學品、危險廢物檢驗、鑒定和監測設備建設。增加應急處置設備、快速機動設備、通信設備和自身防護裝備,儲備應急物資,不斷提高應急監測、動態監控和現場處置能力。建立相應的應急物資目錄,配合區政府建設區應急物資儲備庫,充分利用各種社會力量做好應急物資儲備,加強對儲備物資的動態管理,保證及時補充和更新。重點加強危險路段(危險化學品運輸途徑的人口密集區、飲用水源地和危險化學品集中區)沿途各鎮(街)活性炭等應急物資及裝備的儲備。

6.4經費保障

區生態環境局增加應急管理預算,設立專門的處置飲用水源突發事件預備基金。應急工作機構各組成部門和單位根據本部門和單位應對突發環境事件預防、預警、應急響應的需要提出項目支出預算,編制相應的環境應急管理能力建設規劃,提交局應急指揮中心審定并報有關部門審批后執行。

6.5其他保障

6.5.1技術保障

局應急指揮中心各組成部門和單位加強對現場處置先進技術、裝備的研究工作,建立科學的環境應急指揮技術平臺,實現信息綜合集成、分析處理、污染評估的智能化和數字化,確保決策的科學性。

加強應急專家信息庫的建設,增加不同部門的技術專家和管理專家,對各種不同的專家要定期進行聯絡,了解其思想、科研狀況,引導他們對可能出現的突發事件的研究,經常聽取他們對可能出現的突發事件的意見。提高對突發環境事件的應急處置與救援、事后恢復與重建提供技術支撐能力。

6.5.2醫療衛生保障

飲用水源突發環境事件應急處置過程中,由后勤保障組負責、協調衛生部門及醫療機構負責醫療救治、疾病預防的保障工作。

6.5.3治安維護保障

飲用水源突發環境事件應急處置過程中,由后勤保障組負責、協調公安部門負責突發環境事件應急處置現場治安維護保障工作。

6.5.4交通運輸保障

飲用水源突發環境事件應急處置過程中,由后勤保障組負責、協調公安、交通運輸部門負責優先安排應急物資、疏散人員和可移動保護目標的運送轉移,組織協調通往突發環境事件現場的公路搶修及保通工作;擬訂公路繞行方案,做好運輸保障工作。

區生態環境局應急車輛要安排專人負責維護和保養,時刻保持良好車況。發生飲用水源突發環境事件時,應急車輛及其它車輛均由指揮中心統一調度,確保應急救援任務順利完成。

七、附則

7.1事件分級

根據《國家突發環境事件應急預案》等有關規定,按照事件嚴重程度,飲用水源突發環境事件分為特別重大(I級)、重大(II級)、較大(III級)和一般(IV級)四級,具體分級標準如下。

7.1.1特別重大事件(I級)

凡符合下列情形之一的,為特別重大飲用水源突發環境事件:

(1)因飲用水源污染直接導致30人以上死亡或100人以上中毒或重傷的;

(2)因飲用水源污染造成直接經濟損失1億元以上的;

(3)因環境污染造成市級城市集中式飲用水源地取水中斷的;

(4)庫區干流、支流發生大面積水華(藻類數量達到108個/升,區段河長≥10公里)并造成較為嚴重的飲用水源污染、生態破壞或漁業損失的。

7.1.2重大事件(II級)

凡符合下列情形之一的,為重大飲用水源突發環境事件:

(1)因飲用水源污染直接導致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重傷的;

(2)因飲用水源污染造成直接經濟損失2000萬元以上1億元以下的;

(3)因環境污染造成區級集中式飲用水源地取水中斷的;

(4)庫區干流、支流發生大面積水華(藻類數量達到108個/升,區段河長≥6公里)并造成較為嚴重的飲用水源污染、生態破壞或漁業損失的。

7.1.3較大事件(III級)

凡符合下列情形之一的,為較大飲用水源突發環境事件:

(1)因飲用水源污染直接導致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重傷的;

(2)因飲用水源污染造成直接經濟損失500萬元以上2000萬元以下的;

(3)因飲用水源污染造成鎮(街道)級飲用水源地取水中斷的;

(4)庫區干流、支流發生大面積水華(藻類數量達到108個/升,區段河長≥3公里)并造成飲用水源污染、生態破壞或漁業損失的;

(5)飲用水源污染范圍超出渝北區行政區的即造成跨區的飲用水源突發環境事件。

7.1.4一般事件(IV級)

凡符合下列情形之一的,為一般飲用水源突發環境事件:

(1)因飲用水源污染直接導致3人以下死亡或10人以下中毒或重傷的;

(2)因飲用水源污染造成直接經濟損失500萬元以下的;

(3)因飲用水源污染造成村、社區集中式飲用水源地污染、取水中斷的;

(4)因飲用水源污染造成跨鎮街級行政區域糾紛,引起一般性群體影響的;

(5)庫區干流、支流發生大面積水華(藻類數量達到108個/升,區段河長<3公里)并造成飲用水源污染、生態破壞或漁業損失的;

(6)對飲用水源污染造成一定影響,尚未達到較大級別突發水環境污染事件的。

上述有關數量表述中,“以上”含本數,“以下”不含本數。

7.2預案解釋權屬

本預案由重慶市渝北區生態環境局負責制定解釋。

7.3預案演練和修訂

7.3.1預案演練

應急演練一般每年進行一次。

綜合協調組負責協調各組成部門和單位要按照環境應急預案及相關專項預案進行環境應急演練,提高防范和處置飲用水源突發環境事件的技能,增強實戰能力。

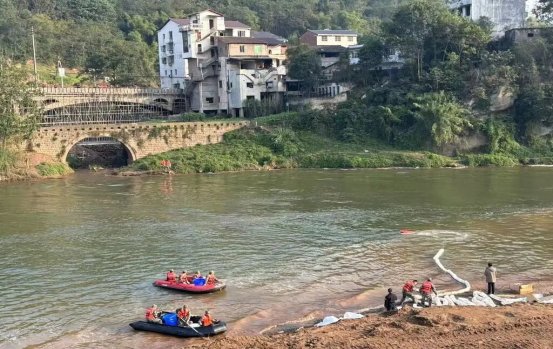

2024年11月29日,渝北區、長壽區、鄰水縣聯合主辦了御臨河流域川渝跨界突發環境事件聯合應急演練,演練模擬一輛滿載 18t柴油的油罐車行駛至S101省道鄰水縣御臨鎮滑灘橋附近時,與支路駛出的越野車相撞,造成油罐車柴油泄漏,導致約5t柴油流入御臨河,危及御臨河下游飲用水源地及長江水質安全。演練前編制了應急演練腳本、應急演練實施方案,并下發了應急演練通知,邀請環境應急專家對演練情況進行評分,演練后及時進行演練工作總結。

圖6.3-1 2024年御臨河流域川渝跨界突發環境事件聯合應急演練現場照片

7.3.2預案修訂

本預案原則上每五年修訂一次。

下列情況應適時修訂:

1)相關法律、法規發生變化或區級各部門職能職責發生變化時。

2)較大、重特大飲用水源突發環境事件發生后,區生態環境局組織對本預案重新評估后需要進行修訂的。

7.4預案實施日期

本預案自印發之日起開始實施。原《重慶市渝北區生態環境局飲用水源突發環境事件應急預案》(渝北環發〔2020〕23號)同時廢止。

八、附件

附件1應急指揮機構、成員和各工作組職責

一、應急組織指揮機構職責

1)負責貫徹執行國家、市政府、區政府有關環境應急工作的方針、政策,落實指示和要求;落實國家生態環境部和市生態環境局以及渝北區政府應急處置工作的指示和要求。

2)負責應急處置工作的決策、指揮與控制,領導系統內各科室的應急處置工作,統一指揮轄區內的飲用水源環境風險應急處置工作;協助區政府及有關部門做好飲用水源突發環境事件應急處置工作。負責建立和完善環境應急預警機制,修訂區生態環境局飲用水源突發環境事件應急預案;負責區生態環境局及鎮街環保機構飲用水源突發環境事件應急工作人員的培訓,組織應急演習和演練。

3)批準啟動本預案,批準應急狀態結束,對外發布突發環境事件信息。

二、應急組織指揮機構成員職責

(1)局辦公室

負責協調局應急指揮中心組織飲用水源突發環境事件應急處置工作,交通、通訊及其他各種后勤保障工作;協調局應急指揮中心做好與區政府和市生態環境局的聯系,及時匯總事件情況并上報飲用水源突發環境事件應急工作的進展;協調局應急指揮中心做好有關工作情況、指示、信息的聯絡、傳達、報送,通報可能受影響的毗鄰地市生態環境部門等工作;建立健全飲用水源突發環境事件的應急預警機制,牽頭環境應急管理工作;完成局應急指揮中心交付的其它任務。

(2)行政審批科

負責對涉及飲用水源突發環境事件的建設項目提供相關環評文件;完成局應急指揮中心交付的其它任務。

(3)水生態環境科

負責判定地表水環境污染的危害范圍,提出關閉閘壩、中斷飲用水源取水及其他防護建議,協助有關責任單位做好人員撤離、隔離和警戒工作;提供地表水環境污染事態控制、污染物清理、環境污染應急處理建議;就事故的性質、原因進行分析和提出處理建議;完成局應急指揮中心交付的其它任務。

(4)大氣環境科

負責判定大氣環境污染的危害范圍,提出區域隔離、人員撤離及其他防護建議,協助有關責任單位做好人員撤離、隔離和警戒工作;提供大氣環境污染應急處理信息;就事故的性質、原因進行分析和提出處理建議;完成局應急指揮中心交付的其它任務。

(5)土壤生態環境科

負責依法對轄區內固體廢物、危險廢物、危險化學品、核安全及核技術應用、電磁輻射、光輻射、伴生放射性礦產資源開發利用工作實施統一監督管理。判定土壤、地下水環境污染的危害范圍,提出區域隔離、人員撤離及其他防護建議,協助有關責任單位做好人員撤離、隔離和警戒工作;提供土壤、地下水環境污染應急處理信息;就事故的性質、原因進行分析和提出處理建議;指導和監督飲用水源突發環境事件區域的生態破壞恢復整治;完成局應急指揮中心交付的其它任務。

(6)區環境行政執法支隊

負責組織制定實施飲用水源突發環境事件污染源應急排查方案,并根據排查結果提出處理意見;協調開展飲用水源突發環境事件的污染處置工作;組織對飲用水源突發環境事件應急處理善后工作落實情況進行檢查;對造成飲用水源突發環境事件的相關企業及責任人追究相關責任,負責開展飲用水源突發環境事件調查報告編制工作,協助開展損害評估工作;完成局應急指揮中心交付的其它任務。

(7)區生態環境監測站

負責開展應急監測,制定飲用水源突發環境事件應急監測方案;提出防止事態擴大和控制污染蔓延的建議;及時向現場指揮部提供監測數據及分析報告,為應急處置提供技術支持;制定生態恢復評估監測方案,開展生態恢復評估調查和監測工作;完成局應急指揮中心交付的其它任務。

(8)環境宣教信息中心

負責與媒體保持溝通,及時協調區政府新聞辦,協助局辦公室、生態綜合科做好應急新聞發布的相關工作;深入開展面向全社會的宣傳教育,組織宣傳貫徹國家、重慶市、渝北區應對飲用水源突發環境事件工作的方針和政策,開展突發環境事件避險、自救、互救、減災等應急防護知識的宣傳教育,提高公眾應對飲用水源突發環境事件的意識同時負責突發環境事件預警和指揮支持系統建設和維護;負責提供飲用水源突發環境事件相關環境信息技術的支持工作;完成局應急指揮中心交付的其它任務。

各組成部門和單位應及時完成局應急指揮中心交辦的工作任務,在局應急指揮中心的統一領導下,各司其責、聯防聯動、密切配合、團結協作,共同完成應急響應工作。

三、現場應急指揮部職責

在局應急指揮中心領導下,執行市、區有關領導的指示、命令;向市政府、區政府報告事件有關情況。做好飲用水源突發環境事件的應急指揮、調度,落實局應急指揮中心對突發環境事件應急響應工作的要求。組織、協調一般飲用水源突發環境事件的預防、處置工作;在國家、市、區啟動相關預案前,組織、指揮特別重大、重大、較大飲用水源突發環境事件的先期處置工作。參與指導鎮街開展應急救援處置工作,檢查有關科室應急準備工作落實情況。配合區級相關部門,及時做好善后處理工作,防止事件出現“放大效應”和次生、衍生、耦合事件。

四、現場應急工作組職責

綜合協調組主要職責:

負責接收上級部門的指示和意見,傳達局應急指揮中心指令;負責事發現場相關信息的收集、匯總、處理,及時向區政府和上級主管部門報送信息,協調市、區的環境應急處置力量;負責保持與公安、應急管理、消防、交通等部門的日常信息聯絡工作;對預警、應急處置、事故調查、信息報送、信息通報、信息發布等工作進行統籌協調、指揮調度、督促落實;調度備用水源;完成局應急指揮中心交辦的其他任務。

現場處置組主要職責:

及時趕赴現場,指導、協調事發地責任部門對飲用水源突發環境事件實行快速、高效的先期處置,協助事發地相關部門做好現場警戒及人員疏散工作。負責監督事件責任單位落實處置方案提出各項措施,消除污染危害。會同相關部門和專家對事件原因、污染情況進行調查取證,組織開展污染損害評估、賠償、追責等工作,編寫事故調查信息報綜合協調組、現場處置組和應急監測組;對受污染、破壞的水源地環境予以恢復。

現場處置組下設應急專家組,專家組負責對局應急管理的工作、方針、政策提出意見和建議;對應急指揮中心各組成部門和單位的應急準備、應急響應工作提出意見和建議;指導現場處置工作,對飲用水源突發環境事件的工作方案、應急措施予以咨詢并提出建議;在發生突發環境事件時,對事發現場情況信息進行綜合分析和研究,對事態評估、信息發布、級別判斷、污染物擴散趨勢分析、污染控制、現場應急處置、人員防護、隔離疏散、搶險救援、應急終止、環境修復及污染損害賠償等工作提出建議,為決策提供技術支持;參與飲用水源突發環境事件應急預案的修訂和評估工作。

應急監測組主要職責:

負責制定應急監測方案,負責在污染帶上游、下游分別設置斷面進行應急監測,并及時將監測數據報告給局應急指揮中心、現場應急指揮部,提交突發事件污染區域、污染狀況的監測分析報告及預測報告,為現場應急處置提供決策依據;負責飲用水源地、土壤、供水等應急監測、調查取證;負責應急期間的水源地、供水單位和管網末梢水的水質監測;完成局應急指揮中心交辦的其他任務。

后勤保障組主要職責:

負責提供應急響應所需的資金、裝備、物資、交通、通信、人員、技術等保障工作,確保隨時啟用;負責協調、落實應急處置期間的物資供應;監控局應急指揮中心負責準確定位事件的現場位置,收集污染事件的相關信息和周邊環境的資料,供事故現場調閱;協調衛生部門及醫療機構,開展醫療救護;協調公安部門負責突發環境事件應急處置現場治安維護保障工作;完成局應急指揮中心交辦的其他任務。

新聞宣傳組主要職責:

負責與媒體保持溝通,及時協調區政府新聞辦,視情況向媒體適時通報相關的飲用水水環境污染事件信息;完成局應急指揮中心交辦的其他任務。

附件2局應急指揮中心應急通訊錄

|

成員 |

聯絡人 |

聯系電話 |

|

局辦公室 |

朱治宇 |

86006699 |

|

應急辦公室 |

叢杰 |

86006001 |

|

生態綜合科 |

劉濤 |

86230305 |

|

行政審批科 |

黃群英 |

67826967 |

|

大氣環境科 |

徐力予 |

88650568 |

|

土壤生態環境科 |

王宇 |

86006129 |

|

水生態環境科 |

胡家文 |

86016988 |

|

區環境行政執法支隊 |

蒲章明 |

86006200 |

|

區生態環境監測站 |

徐思源 |

86005901 |

|

宣教信息中心 |

何國建 |

86006911 |

附件3應急專家庫名單及聯系方式

|

序號 |

姓名 |

工作單位 |

擅長領域 |

|

1 |

黃力武 |

重慶市化工研究院 |

竣工環保驗收、循環經濟與清潔生產、環境應急(應急預案制定、應急處置、應急管理) |

|

2 |

吳淼莊 |

中煤科工重慶設計研究院(集團)有限公司 |

大氣污染治理、土壤污染治理、固體廢物污染治理(生活垃圾、工業固廢、危險廢物) |

|

3 |

胡艷 |

重慶環科源博達環保科技有限公司 |

環境影響評價、環境工程 |

|

4 |

王里奧 |

重慶大學 |

環境規劃竣工環保驗收、環境應急(應急預案制定、應急處置、應急管理) |

|

5 |

袁興中 |

重慶大學 |

生態保護和修復 |

|

6 |

陳玉成 |

西南大學 |

環境損害鑒定、環境應急(應急預案制定、應急處置、應急管理) |

|

7 |

楊志敏 |

西南大學 |

河道生態修復、農田生態修復 |

|

8 |

王志堅 |

西南大學 |

生態保護和修復 |

|

9 |

喬剛 |

西南政法大學 |

環境法學 |

|

10 |

祖波 |

重慶交通大學 |

安全環保、水污染防治與應急 |

|

11 |

常青 |

重慶工商大學 |

環境應急、竣工環保驗收 |

|

12 |

楊肅博 |

重慶港力環保股份有限公司 |

竣工環保驗收、環境技術評估、環境應急(應急預案制定、應急處置、應急管理) |

|

13 |

陳剛才 |

重慶環科源博達環保科技有限公司 |

環境損害鑒定、環境監測、環境應急(應急預案制定、應急處置、應急管理)、環境管理、環境規劃、環境經濟與政策 |

|

14 |

郭平 |

重慶市環境科學研究院(已退休) |

竣工環保驗收、環境監測、環境管理 |

|

15 |

胡志鋒 |

重慶環科源博達環保科技有限公司 |

竣工環保驗收、循環經濟與清潔生產、環境規劃 |

|

16 |

徐鳳 |

重慶市固體廢物管理中心 |

環境應急(應急預案制定、應急處置、應急管理)、環境管理 |

附件4渝北區集中式飲用水源地名錄

|

序號 |

水源級 |

水源地名稱 |

管理單位 |

類型 |

|

1 |

國家級 |

渝北區悅來水廠嘉陵江水源地 |

悅來街道辦事處 |

河流型 |

|

2 |

區級 |

渝北區茨竹鎮衛星水庫水源地 |

茨竹鎮人民政府 |

水庫型 |

|

3 |

區級 |

渝北區茨竹鎮華鎣村山坪塘雙水井水廠水源地 |

茨竹鎮人民政府 |

其他 |

|

4 |

區級 |

渝北區茨竹鎮棕林溝秦家水廠水源地 |

茨竹鎮人民政府 |

河流型 |

|

5 |

區級 |

渝北區大盛鎮真理水廠大洪河水源地 |

大盛鎮人民政府 |

河流型 |

|

6 |

區級 |

渝北區大盛鎮仙女洞水廠水源地 |

大盛鎮人民政府 |

其他 |

|

7 |

區級 |

渝北區大盛鎮順龍水廠大洪河水源地 |

大盛鎮人民政府 |

河流型 |

|

8 |

區級 |

渝北區大盛鎮順龍村磨盤咀(溶洞水)順龍水廠水源地 |

大盛鎮人民政府 |

其他 |

|

9 |

區級 |

渝北區大盛鎮東山水廠大洪河水源地 |

大盛鎮人民政府 |

河流型 |

|

10 |

區級 |

渝北區大灣鎮兩岔水庫高嘴水廠水源地 |

大灣鎮人民政府 |

水庫型 |

|

11 |

區級 |

渝北區大灣鎮兩岔水庫兩岔水廠水源地 |

大灣鎮人民政府 |

水庫型 |

|

12 |

區級 |

渝北區興隆鎮四五水庫水源地 |

大灣鎮人民政府 |

水庫型 |

|

13 |

區級 |

渝北區洛磧鎮張關水廠地下水水源地 |

洛磧鎮人民政府 |

地下水 |

|

14 |

區級 |

渝北區木耳鎮觀音洞水庫牛頭巖水廠水源地 |

木耳鎮人民政府 重慶市宏利水務技術開發有限公司 |

水庫型 |

|

15 |

區級 |

渝北區統景鎮統景水廠御臨河水源地 |

統景鎮人民政府 |

河流型 |

|

16 |

區級 |

渝北區統景鎮黃印水廠水源地 |

統景鎮人民政府 |

其他 |

|

17 |

區級 |

渝北區統景鎮滾珠水廠御臨河水源地 |

統景鎮人民政府 |

河流型 |

附件5應急物資儲備清單

|

序號 |

物資設備名稱 |

物資類型 |

在庫數量 |

單位 |

存放庫房 |

|

1 |

橡皮艇船外機 |

污染物控制 |

1 |

臺 |

渝北城南污水處理廠 |

|

2 |

吸油拖欄 |

污染物控制 |

300 |

米 | |

|

3 |

溢油分散劑 |

污染物降解 |

200 |

公斤 | |

|

4 |

重金屬捕捉劑 |

污染物降解 |

200 |

公斤 | |

|

5 |

活性炭 |

污染物降解 |

1 |

噸 | |

|

6 |

WGV-600圍油欄 |

污染源切斷 |

600 |

米 | |

|

7 |

吸油拖欄 |

污染物收集 |

33 |

箱 | |

|

8 |

橡皮艇(不含船外機) |

污染物控制 |

1 |

個 | |

|

9 |

吸油氈 |

污染物控制 |

16 |

袋 | |

|

10 |

吸油氈 |

污染物控制 |

9 |

箱 | |

|

11 |

吸油棉 |

污染物收集 |

9 |

袋 | |

|

12 |

耐酸堿手套 |

安全防護 |

20 |

雙 | |

|

13 |

濾毒罐 |

安全防護 |

7 |

個 |

區生態環境局庫房 |

|

14 |

激光測距望遠鏡 |

污染源切斷 |

1 |

臺 | |

|

15 |

強光手電 |

安全防護 |

4 |

個 | |

|

16 |

防毒面罩 |

安全防護 |

7 |

個 | |

|

17 |

急救箱 |

應急救援 |

4 |

箱 | |

|

18 |

電動噴霧器 |

污染物降解 |

1 |

臺 | |

|

19 |

對講機(非防爆) |

應急通信和指揮 |

10 |

臺 | |

|

20 |

撬棍 |

其他 |

7 |

根 | |

|

21 |

手持擴音器 |

應急通信和指揮 |

3 |

臺 | |

|

22 |

視頻指揮調度軟件終端 |

應急通信和指揮 |

1 |

套 | |

|

23 |

車載視頻指揮調度終端 |

應急通信和指揮 |

1 |

套 | |

|

24 |

單兵無線音視頻同步傳輸設備02 |

應急通信和指揮 |

2 |

套 | |

|

25 |

應急車輛 |

應急通信和指揮 |

2 |

臺 | |

|

26 |

應急指揮車 |

應急通信和指揮 |

1 |

臺 | |

|

27 |

應急現場工作服 |

安全防護 |

10 |

套 | |

|

28 |

液體致密型化學防護服 |

安全防護 |

5 |

套 | |

|

29 |

氣體致密性化學防護服 |

安全防護 |

2 |

套 | |

|

30 |

醫用急救箱 |

應急救援 |

3 |

套 | |

|

31 |

應急供電、照明設備 |

安全防護 |

1 |

套 | |

|

32 |

應急照相器材 |

其他 |

2 |

臺 | |

|

33 |

應急攝像器材 |

其他 |

1 |

臺 | |

|

34 |

激光測距望遠鏡 |

污染源切斷 |

1 |

臺 | |

|

35 |

高精度GPS衛星定位儀 |

其他 |

2 |

臺 | |

|

36 |

應急錄音設備 |

其他 |

4 |

臺 | |

|

37 |

防爆對講機 |

應急通信和指揮 |

6 |

臺 | |

|

38 |

無人機 |

應急通信和指揮 |

1 |

臺 | |

|

39 |

遠射手電筒 |

其他 |

10 |

個 | |

|

40 |

手持式VOCs檢測儀(PID) |

環境監測 |

1 |

臺 | |

|

41 |

執法記錄儀 |

其他 |

5 |

套 | |

|

42 |

粉塵快速測定儀 |

環境監測 |

2 |

部 | |

|

43 |

紅外攝像機 |

其他 |

2 |

部 | |

|

44 |

移動執法包 |

其他 |

6 |

套 | |

|

45 |

個人防護包 |

安全防護 |

10 |

套 | |

|

46 |

熱成像儀 |

其他 |

1 |

部 | |

|

47 |

流量計 |

環境監測 |

2 |

部 | |

|

48 |

便攜式水污染物監測設備 |

環境監測 |

2 |

部 | |

|

49 |

快檢試劑包 |

環境監測 |

2 |

套 | |

|

50 |

便攜式油煙檢測儀 |

環境監測 |

1 |

臺 | |

|

51 |

惡臭監測儀 |

環境監測 |

1 |

臺 | |

|

52 |

油氣回收三項檢測儀 |

環境監測 |

2 |

部 | |

|

53 |

便攜氣象儀 |

環境監測 |

1 |

臺 | |

|

54 |

易燃易爆氣體報警裝置 |

環境監測 |

1 |

臺 | |

|

55 |

個人劑量報警儀 |

安全防護 |

4 |

臺 | |

|

56 |

吸油氈 |

污染物控制 |

0 |

箱 | |

|

57 |

攔油索 |

污染物控制 |

173 |

米 | |

|

58 |

吸油棉 |

污染物收集 |

0 |

箱 | |

|

59 |

暗管探測儀 |

環境監測 |

1 |

臺 | |

|

60 |

急救箱 |

應急救援 |

1 |

箱 |

茨竹鎮 |

|

61 |

手持擴音器 |

應急通信和指揮 |

1 |

臺 | |

|

62 |

強光手電 |

安全防護 |

5 |

臺 | |

|

63 |

救生衣 |

安全防護 |

5 |

件 | |

|

64 |

安全帽 |

安全防護 |

5 |

頂 | |

|

65 |

防水耐用橡膠手套 |

安全防護 |

5 |

雙 | |

|

66 |

耐酸堿雨靴 |

安全防護 |

5 |

雙 | |

|

67 |

防護活性炭口罩 |

安全防護 |

2 |

盒 | |

|

68 |

防汛沙袋 |

污染物控制 |

100 |

條 | |

|

69 |

撬棍 |

其他 |

5 |

根 | |

|

70 |

抽水泵 |

污染物收集 |

1 |

臺 | |

|

71 |

電動噴霧器 |

污染物降解 |

2 |

臺 | |

|

72 |

活性炭 |

污染物降解 |

10 |

袋 | |

|

73 |

溢油分散劑 |

污染物降解 |

10 |

桶 | |

|

74 |

吸油拖欄 |

污染物收集 |

200 |

米 | |

|

75 |

吸油氈 |

污染物控制 |

10 |

箱 | |

|

76 |

急救箱 |

應急救援 |

1 |

箱 |

大灣鎮 |

|

77 |

手持擴音器 |

應急通信和指揮 |

1 |

臺 | |

|

78 |

強光手電 |

安全防護 |

5 |

臺 | |

|

79 |

救生衣 |

安全防護 |

5 |

件 | |

|

80 |

安全帽 |

安全防護 |

5 |

頂 | |

|

81 |

防水耐用橡膠手套 |

安全防護 |

5 |

雙 | |

|

82 |

耐酸堿雨靴 |

安全防護 |

5 |

雙 | |

|

83 |

防護活性炭口罩 |

安全防護 |

2 |

盒 | |

|

84 |

防汛沙袋 |

污染物控制 |

100 |

條 | |

|

85 |

撬棍 |

其他 |

5 |

根 | |

|

86 |

抽水泵 |

污染物收集 |

1 |

臺 | |

|

87 |

電動噴霧器 |

污染物降解 |

2 |

臺 | |

|

88 |

活性炭 |

污染物降解 |

10 |

袋 | |

|

89 |

溢油分散劑 |

污染物降解 |

10 |

桶 | |

|

90 |

吸油拖欄 |

污染物收集 |

200 |

米 | |

|

91 |

吸油氈 |

污染物控制 |

10 |

箱 | |

|

92 |

急救箱 |

應急救援 |

1 |

箱 |

洛磧鎮 |

|

93 |

手持擴音器 |

應急通信和指揮 |

1 |

臺 | |

|

94 |

強光手電 |

安全防護 |

5 |

臺 | |

|

95 |

救生衣 |

安全防護 |

5 |

件 | |

|

96 |

安全帽 |

安全防護 |

5 |

頂 | |

|

97 |

防水耐用橡膠手套 |

安全防護 |

5 |

雙 | |

|

98 |

耐酸堿雨靴 |

安全防護 |

5 |

雙 | |

|

99 |

防護活性炭口罩 |

安全防護 |

2 |

盒 | |

|

100 |

防汛沙袋 |

污染物控制 |

100 |

條 | |

|

101 |

撬棍 |

其他 |

5 |

根 | |

|

102 |

抽水泵 |

污染物收集 |

1 |

臺 | |

|

103 |

電動噴霧器 |

污染物降解 |

2 |

臺 | |

|

104 |

活性炭 |

污染物降解 |

10 |

袋 | |

|

105 |

溢油分散劑 |

污染物降解 |

10 |

桶 | |

|

106 |

吸油拖欄 |

污染物收集 |

200 |

米 | |

|

107 |

吸油氈 |

污染物控制 |

10 |

箱 | |

|

108 |

媒體分發平臺 |

應急通信和指揮 |

1 |

套 |

區生態環境局 |

|

109 |

急救箱 |

應急救援 |

1 |

箱 |

統景鎮 |

|

110 |

手持擴音器 |

應急通信和指揮 |

1 |

臺 | |

|

111 |

強光手電 |

安全防護 |

5 |

臺 | |

|

112 |

救生衣 |

安全防護 |

5 |

件 | |

|

113 |

安全帽 |

安全防護 |

5 |

頂 | |

|

114 |

防水耐用橡膠手套 |

安全防護 |

5 |

雙 | |

|

115 |

耐酸堿雨靴 |

安全防護 |

5 |

雙 | |

|

116 |

防護活性炭口罩 |

安全防護 |

2 |

盒 | |

|

117 |

防汛沙袋 |

污染物控制 |

100 |

條 | |

|

118 |

撬棍 |

其他 |

5 |

根 | |

|

119 |

抽水泵 |

污染物收集 |

1 |

臺 | |

|

120 |

電動噴霧器 |

污染物降解 |

2 |

臺 | |

|

121 |

活性炭 |

污染物降解 |

10 |

袋 | |

|

122 |

溢油分散劑 |

污染物降解 |

10 |

桶 | |

|

123 |

吸油拖欄 |

污染物收集 |

200 |

米 | |

|

124 |

吸油氈 |

污染物控制 |

10 |

箱 | |

|

125 |

佩戴式防爆照明燈 |

安全防護 |

24 |

個 |

興隆鎮 |

|

126 |

手提式強光照明燈 |

安全防護 |

6 |

具 | |

|

127 |

對講機 |

應急通信和指揮 |

12 |

臺 | |

|

128 |

皮卡車 |

應急通信和指揮 |

1 |

臺 | |

|

129 |

吸水管 |

污染物收集 |

8m |

盤 | |

|

130 |

暴力夾鉗 |

其他 |

2 |

把 | |

|

131 |

手電筒 |

安全防護 |

70 |

把 | |

|

132 |

橡皮艇 |

污染物控制 |

1 |

艘 | |

|

133 |

救生衣 |

安全防護 |

10 |

件 | |

|

134 |

救生圈 |

安全防護 |

4 |

個 | |

|

135 |

帶袖雨衣 |

安全防護 |

40 |

件 | |

|

136 |

錐形桶 |

其他 |

240 |

個 | |

|

137 |

手提喇叭 |

應急通信和指揮 |

2 |

只 |

![]() ?

?

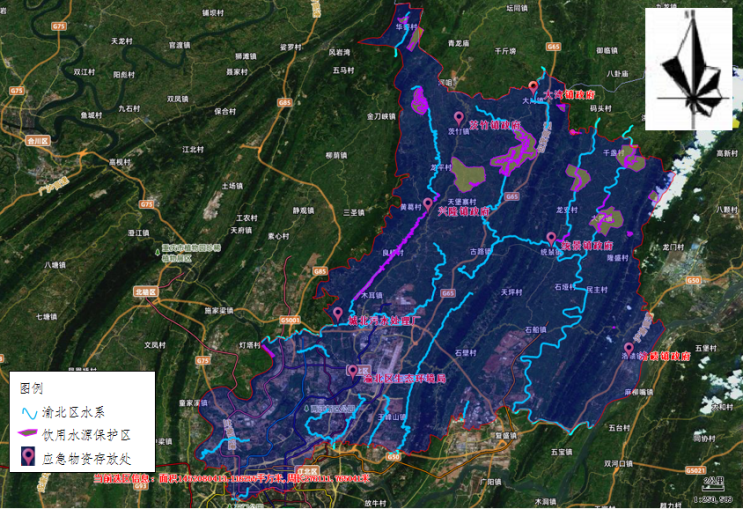

九、附圖

附圖1應急組織指揮機構圖

![]() ?

?

附圖2渝北區生態環境局飲用水源突發環境事件報告程序圖

附圖3渝北區生態環境局飲用水源突發環境事件應急響應流程圖

|

| |

|

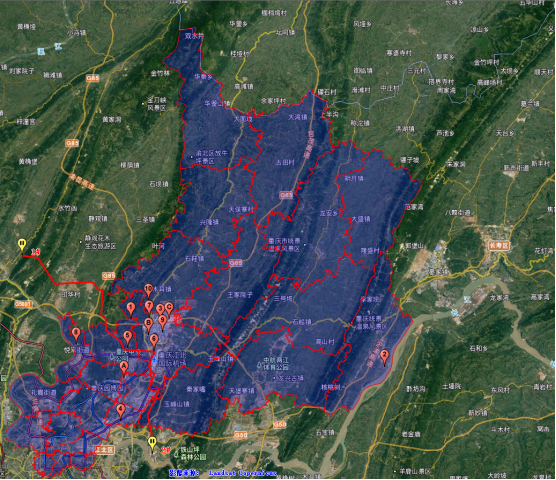

①渝北區悅來水廠嘉陵江水源地 |

⑩渝北區大灣鎮兩岔水庫高嘴水廠水源地 |

|

②渝北區茨竹鎮衛星水庫水源地 |

?渝北區大灣鎮兩岔水庫兩岔水廠水源地 |

|

③渝北區茨竹鎮華鎣村山坪塘雙水井水廠水源地 |

?渝北區興隆鎮四五水庫水源地 |

|

④渝北區茨竹鎮棕林溝秦家水廠水源地 |

?渝北區洛磧鎮張關水廠地下水水源地 |

|

⑤渝北區大盛鎮真理水廠大洪河水源地 |

?渝北區木耳鎮觀音洞水庫牛頭巖水廠水源地 |

|

⑥渝北區大盛鎮仙女洞水廠水源地 |

?渝北區統景鎮統景水廠御臨河水源地 |

|

⑦渝北區大盛鎮順龍水廠大洪河水源地 |

?渝北區統景鎮黃印水廠水源地 |

|

⑧渝北區大盛鎮順龍村磨盤咀(溶洞水)順龍水廠水源地 |

?渝北區統景鎮滾珠水廠御臨河水源地 |

|

⑨渝北區大盛鎮東山水廠大洪河水源地 |

|

附圖4渝北區集中式飲用水源地分布圖

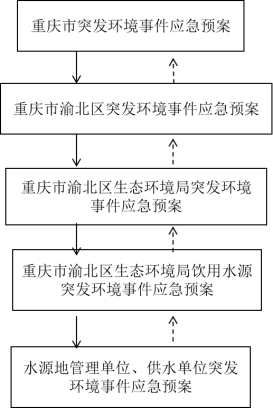

|

| |

|

圖中編號 |

較大及以上環境風險源名稱 |

|

1 |

重慶市三峽水務渝北排水有限責任公司城北污水處理廠 |

|

2 |

重慶春瑞醫藥化工有限公司 |

|

3 |

重慶長安工業(集團)有限責任公司加工區 |

|

4 |

重慶市天友乳業股份有限公司乳品一廠 |

|

5 |

中國航油集團重慶石油有限公司熊家壩油庫 |

|

6 |

中國航空油料有限責任公司重慶分公司(第一使用油庫) |

|

7 |

重慶中法供水有限公司兩路水廠 |

|

8 |

重慶中法供水有限公司悅來水廠 |

|

9 |

重慶電池總廠 |

|

10 |

重慶市宏利水務技術開發有限公司牛頭巖水廠? |

|

A、B、C |

西南油氣田分公司輸氣管理處重慶輸氣作業區(碳窯灣站、空港站、空港新站) |

|

1# |

中國航油集團重慶石油有限公司北碚油庫—熊家壩油庫—機場航油管線 |

|

2# |

中國航空油料有限責任公司重慶分公司江北區-渝北區航空煤油管道工程 |

附件5渝北區主要環境風險源分布圖

![]() ?

?

附件6渝北區應急物資庫分布圖

![]() ?

?